| Название вида: | Большой погоныш |

| Латинское название: | Porzana paykullii (Ljungh, 1813) |

| Английское название: | Band—bellied Crake |

| Латинские синонимы: | Rallus paykullii Ljungh, Rallina paykullii (Ljungh), Limnobaema paykullii (Ljungh), Crex erythrothorax Radde, 1863; Porzana mandarina Swinhoe, 1870 |

| Русские синонимы: | дальневосточная курочка |

| Английские синонимы: | Large Crake, Chestnutbreasted Crake, Siberian Ruddy Crake, Korean Ruddy Crake, Chinese Banded Crake |

| Отряд: | Журавлеобразные (Gruiformes) |

| Семейство: | Пастушковые (Rallidae) |

| Род: | Погоныши (Porzana Vieillot, 1816) |

| Статус: | Гнездящийся и перелётный |

Общая характеристика и полевые признаки

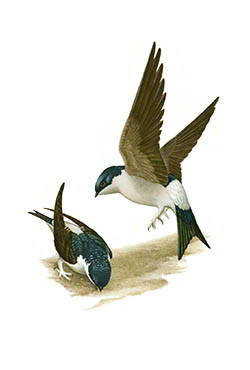

Крупный погоныш, размером с коростеля, длина тела 230. Окраска в целом тёмная, каштановокрасная, похож на красноногого погоныша, но отличается от него мелкими белыми отметинами на крыльях, яркими белыми поперечными полосами на тёмно-буром брюшке, бёдрах и подхвостье. Ноги такие же красные, как у красноногого погоныша.

Крайне неохотно поднимается на крыло, даже из-под собаки. Преследуемый человеком, часто не прекращает кричать, и по крику удаётся понять, что птица широко маневрирует, находясь всего в 10–15 м от человека, оказываясь то с одной стороны, то с другой, то сзади. Взлетает только прижатый к воде или к голому, без растительности, участку. Летит медленно, как и многие другие пастушковые, свесив ноги. Иногда садится не на землю, а на деревья или кусты. В местах обитания присутствие красноногих погонышей легко устанавливается по характерному крику, передаваемому как дребезжащая трель «тррррр. . .» или «уррррр. . .», повторяемому с неправильными интервалами и сравниваемому с прерывистым барабанным боем или с треском дубовой трещётки (Спангенберг, 19516; Нечаев, 1971; Ripley, 1977).

Описание

Окраска. Самец в брачном наряде. Лоб, темя, затылок, задняя часть шеи и весь остальной верх, включая надхвостье, бурые с чуть заметным оливковым оттенком; такого же цвета маховые и кроющие крыла. Горло и подбородок светлые, почти белые. На сгибе крыла, верхних кроющих крыла, кроющих первостепенных маховых, на первых первостепенных маховых и на кроющих хвоста негусто разбросаны мелкие поперечные пестрины.

Наружное опахало первого первостепенного махового сильно испещрено белым или почти полностью белое; наружные опахала других первых первостепенных маховых светлее, чем внутренние. Подбородок и горло светлые, почти белые. Бока головы, шея с боков и спереди, зоб и грудь каштаново-рыжие (или каштаново-красные). Брюшко посередине беловатое, в остальной части тёмно-бурое, как и подхвостье, покрыто узкими, но частыми яркими белыми поперечными полосками. Рулевые тёмные, оливково-бурые. На подмышечных и нижних кроющих крыла также имеются белые поперечные полосы и пестрины.

Самка в брачном наряде. Окрашена одинаково с самцом, но имеет светлые, почти белые, брюшко, грудь и шею. Зимний наряд. Не отличается от брачного.

Пуховой птенец. Однотонно чёрный сверху и матово-чёрный снизу. Впервые описан Нейфельдт (19706) по экземплярам из Амурской области и Хасанского района Приморья.

Гнездовой наряд. Верх головы, вся спина, большинство верхних кроющих крыла, как и у взрослых птиц, бурые. Внешнее опахало первого первостепенного махового светло-бурое, поперечно-полосатое. Сгиб крыла светлый, кроющие крыла покрыты несколькими поперечными белыми пестринками. Подбородок и горло беловатые, с многочисленными мелкими серыми пестринками. Бока головы, шея, зоб, грудь и брюшко грязно-серые с едва заметным охристым налётом и мелкими светлыми, почти белыми пятнами. На боках тела, брюшке и подмышечных перьях хорошо выражены поперечные белые полосы. Первый брачный (промежуточный) наряд. Шея, зоб и грудь почти сплошь белые; бока груди, зоба и шеи, неширокая полоса через зоб рыжевато-каштановые. Внешнее опахало первого первостепенного махового поперечно-полосатое.

Радужина у взрослых птиц тёмно-красная, вокруг глаза красное кольцо; у пуховиков тёмно-бурая; в гнездовом наряде окраска её не описана, вероятно, бурая. Клюв у взрослых голубовато-серый, более тёмный — черноватый — по коньку и на кончике надклювья; у пуховиков — цвета слоновой кости, с эмалево-белым яйцевым зубом, без эмалевой пластинки, характерной для всех Porzana, кончик надклювья черноватый, на уровне переднего края ноздрей через надклювье проходит широкая чёрная перевязь; подклювье в основной части чёрное, в вершинной — цвета слоновой кости; в гнездовом наряде — рогового цвета с более тёмным концом. Ноги у взрослых красные, у пуховиков чёрные с красноватым оттенком, в гнездовом наряде пурпурно-бурые. Кроме того, у пуховиков красновато-чёрную окраску имеет кольцо вокруг глаза и разрез рта.

Строение и размеры

Крылья широкие и округлые, вершину крыла образуют 3-е и 4-е маховые. Формула крыла 1 < 2 < 4 < 3 > 5 > 6 > ... > 10. Первостепенных маховых 10. Хвост удлинённый, сравнительно с другими видами погонышей. Лапы с длинными пальцами, средний из них (вместе с когтем) длиннее цевки. Клюв удлинённый и высокий в основании (уплощённый с боков). Тело сжато с боков.

Длина крыла 12 самцов 120-136 (127), 6 самок 117–130 (121,5), длина клюва 12 самцов 22–25,5 (24,1), 6 самок 20–24 (22,3), длина цевки 12 самцов 38–41,5 (39,5), 6 самок 35–39,5 (37,5) — по материалам Зоомузея МГУ и ЗИН АН СССР. Масса 4 самцов: 114, 115, 118 и 132, одной самки 102 (Нечаев, 1971).

Линька

Последовательность смены нарядов; пуховой — гнездовой — промежуточный (он же первый брачный — окончательный). Конкретных сведений немного, все они приведены у Спангенберга (1951б).

Подвидовая систематика

Монотипический вид.

Распространение

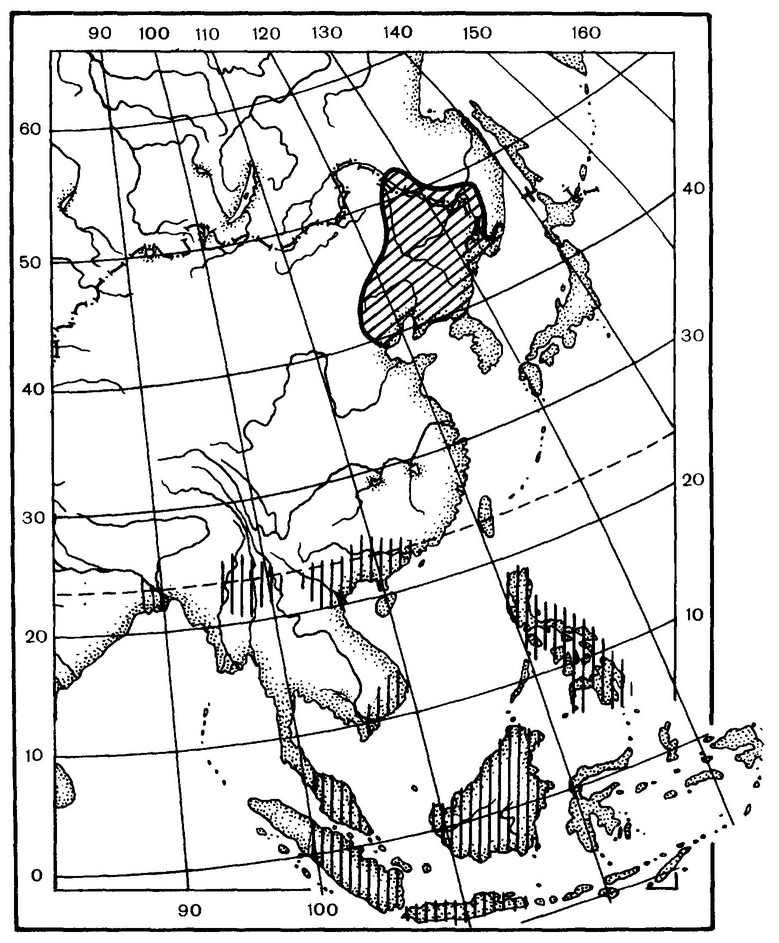

Узкоареальный вид, ограниченный в распространении фактически бассейном нижней половины Амура (рис. 81). За пределами СССР гнездится в Северо-Восточном Китае и на севере Кореи (Чжан, 1973; Etchecopar, Hue, 1978).

В СССР гнездится от долины среднего течения Амура, несколько выше Благовещенска, на восток до устья Уссури, далее на юг по западным склонам Сихотэ-Алиня до Хасанского района; по восточным склонам Сихотэ-Алиня известен на север до рек Тетюхе и Иодзихе (Спангенберг, 19516; Воробьев, 1954; Нечаев, 1971; Панов, 1973). Известен залёт на остров Монерон (Нечаев, 1975).

Зимовки

В зимнее время найден в Южном Китае, Северном и Южном Вьетнаме, Центральном Таиланде, в Малайзии, на Больших Зондских островах и на Филиппинах (King, Dickinson, 1975; Ripley, 1977).

Миграции

Большой погоныш один из наиболее позднеприлётных видов, в Приморье появляется во второй половине мая (Воробьёв, 1954). Точнее будет определить время его появления в Южном Приморье концом мая. На Имане они появлялись 29 мая 1938 года, 30 мая 1939 года и 26 мая 1954 года (Спангенберг, 1964), на самом юге Приморья 29 мая 1969 и 1970 годов (Нечаев, 1971) и 26 мая 1963 года (Панов, 1973).

В коллекциях есть экземпляры с юга Приморья от 13 и 15 мая. Время отлёта осенью не очень ясно. Добывались в Приморье 5 и 10 сентября (Спангенберг, 1951), под Благовещенском 10 сентября (Воробьёв, 1954). На севере Корейского полуострова добывались на осеннем пролёте 16 сентября и 26 октября (Панов, 1973).

Местообитание

Встречается в довольно различных стациях — различного типа луга в низинных участках, в непосредственной близости от воды и в удалении от неё, опушки, поросшие высокой травой в разреженном дубовом или сплошном хвойно-широколиственном лесу, кочковатые болотца в лесу, склоны холмов, окружающих озера на самом юге Хасанского района, покрытые невысокой, но густой травой сухого луга на границе с разреженным дубняком.

Основными местообитаниями большого погоныша можно было бы назвать участки пограничные между лугом и лесом, или луга, покрытые кустарниками (Воробьёв, 1954; Панов, 1973). Предпочитает всё-таки сухие места. Часто встречается по окраинам селений около домов и в огородах. Заходит на гнездование в горную тайгу (Спангенберг, 19516; Ripley, 1977).

Численность

Панов (1973) называет его обычной гнездящейся птицей Южного Приморья, по Спангенбергу (1964), в изобилии населяет нижнее течение Имана и немногочислен в среднем течении. Нейфельдт (1970б) указывает, что в Хабаровском крае и в Амурской области более многочислен, чем в Приморье.

Конкретные данные о численности и плотности в нашей стране отсутствуют, кроме сведений Спангенберга (1951б): в низовьях Имана на 1 км2 приходилось до 10 самцов. В коллекциях хранится небольшое число экземпляров этого вида.

Размножение

Конкретных сведений о поведении в парах, у гнезда и с выводком почти нет. По прилёте большие ...

Суточная активность, поведение

Как и большинство пастушковых, наиболее активен в тёмное время суток, на местах гнездования брачные крики наиболее интенсивны в вечернее и ночное время, хотя подчас слышны и в первой половине дня. Детали поведения неизвестны. На весеннем и осеннем пролётах встречается днем во время отдыха поодиночке, но подчас несколько птиц вспугиваются недалеко друг от друга.

Питание

Данных мало, но похоже, что преимущественно плотояден. В желудках 4 экземпляров с Имана найдены остатки жуков и моллюсков (Спангенберг, 19516); в желудках 5 птиц из Южного Приморья — кобылки, жуки (водолюбы, долгоносики, мертвоед, жужелицы) и другие насекомые, семена вики амурской, гастролиты (Нечаев, 1971); Рипли (Ripley, 1977) указывает, что большой погоныш питается преимущественно мелкими насекомыми и ракообразными.

Враги, неблагоприятные факторы

Антропогенное воздействие на большого погоныша как луговую птицу сказывается так же неблагоприятно, как и на другие подобные виды. Много их гибнет под ножами сенокосилок (Голованова, 1975); очевидно, не приносит им благополучия массированное применение химических средств защиты растений и минеральных удобрений.

Хозяйственное значение, охрана

Большой погоныш — узкоареальный вид, гнездовья которого расположены на ограниченной территории СССР, Китая и на Корейском полуострове. Хотя локально он является обычным и даже изобилующим видом, на большей части гнездового ареала он редок. В условиях интенсивного сельскохозяйственного и промышленного освоения территорий обитания этого вида, другая часть которых уже давно плотно заселена и освоена человеком, большой погоныш вдруг может оказаться среди птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

Узкоареальность, большой антропогенный пресс на всём ареале и невысокая численность заставляют привлечь специальное внимание к этому виду, пока он не попал в красные книги. Особые меры охраны здесь едва ли возможны, хотя следует предусмотреть, вероятно, учёт мест с высокой плотностью гнездования, где следует взять под более строгий контроль проведение уборочных сельскохозяйственных работ, обеспечив центробежную их схему, применение навесных отпугивающих устройств, упорядочив охоту, с запретом в этих местах ходовых осенних охот на болотную дичь.

← Журавлеобразные (Gruiformes) Пастушковые (Rallidae)→

← Предыдущий вид | Том 2 | Следующий вид →

Acrocephalus scirpaceus

Reed Warbler

Passer montanus

Tree Sparrow