| Название вида: | Зелёная кваква |

| Латинское название: | Butorides striatus (Linnaeus, 1758) |

| Английское название: | Striated, [little green, green-backed] heron |

| Французское название: | Heron vert |

| Немецкое название: | Mangrovereiher |

| Латинские синонимы: | для подвида amurensis: Butorides schrenckii Богданов, 1884 |

| Отряд: | Аистообразные (Ciconiformes) |

| Семейство: | Цаплевые (Ardeidae) |

| Род: | Зелёные кваквы (Butorides Blyth, 1852) |

| Статус: | Гнездящийся мигрирующий вид |

Общая характеристика и полевые признаки

Общая окраска тела тёмная, зеленовато-сизая, на брюшной стороне светлее. Удлинённые перья темени и затылка образуют заострённый хохол. На верхней части спины и плечах имеются узкие заострённые украшающие перья. Полёт довольно быстрый, с частыми глубокими взмахами крыльев, шею в полете обычно складывает S-образно. Чаще зелёную квакву удаётся видеть пролетающей над рекой или сидящей в тени деревьев у воды на берегу, коряге и тому подобном. В случае опасности скрывается в кронах деревьев, открытых пространств избегает, но во время пролёта её можно видеть на скалах и пляжах морского побережья.

По величине и сложению наиболее сходна с жёлтой и белокрылой цаплями. От других мелких цапель фауны России хорошо отличается тёмной окраской и голосом. Голос — резкий, звонкий или приглушённый крик, который можно передать как «тиуу».

Описание

Окраска. Половой диморфизм и сезонный морфизм отсутствуют. Самец и самка в дефинитивном наряде. Лоб, темя и перья хохла чёрные с зеленоватым металлическим блеском. Спинная сторона, включая кроющие крыла, буровато-серая с зелёным металлическим блеском; у старых птиц украшающие перья на спине голубовато-серые. Первостепенные маховые чёрные, второстепенные и их кроющие серовато-бурые с зелёным оттенком и белыми, отчасти охристыми, каёмками по краю опахал. Бока головы и шеи тёмно-серые, от клюва под глазом идёт чёрная полоска; подбородок белый, верхняя часть горла белая с редкими буроватыми пестринами. Низ тела, включая испод крыла, дымчато-серый, светлеющий на брюхе и нижних кроющих хвоста. Надклювье и режущий край подклювья чёрные, нижняя часть подклювья желтоватая; голые участки «лица» зелёные; радужина жёлтая. Ноги буровато-зеленоватые; задняя сторона цевки и подошва пальцев оранжево-желтоватые.

Птенцовый наряд. В возрасте 1-2 недель от роду пух на спинной стороне серый, иногда с белыми кончиками или буроватым налётом; на брюшной стороне пух белый; длина пуха на голове 11,0-14,4 мм, на остальных птерилиях — 7,2-11,4 мм. Кожа голых участков головы и шеи зеленовато-жёлтая или желтовато-оранжевая, клюв жёлтый или телесно-серый, обычно с буроватой вершиной; яйцевой зуб белый. Стенки ротовой полости грязно-розовые, полоски по бокам неба и кончик языка тёмно-серые. Веки жёлтые; радужина мутно-жёлтая или зеленоватая. Лапы телесные с оранжево-жёлтым оттенком или жёлтые; когти телесные или бледно-жёлтые.

Во втором пуховом наряде кожа всех участков тела с зеленоватым оттенком; клюв и лапы с серым оттенком; радужина светлая, зеленовато-жёлтая.

Гнездовой наряд. Хохол на голове немного короче, чем у взрослой птицы; спинная сторона буроватая с хорошо выраженным зелёным металлическим блеском и узкими рыжевато-охристыми каймами перьев; кончики маховых белые. Брюшная сторона беловатая с рыжевато-охристым налётом и многочисленными крупными продольными тёмными пестринами.

Возрастная изменчивость окраски проявляется в исчезновении пестрин на брюшной стороне, по-видимому, к началу третьего года жизни. У годовалых птиц от подбородка до средней линии и по бокам горла чёрные пестрины образуют три полосы; на груди размытые продольные светло-бурые пестрины; концы второстепенных маховых белые; остальное оперение как у взрослых. У молодых птиц второго года жизни сохраняются пестрины на подбородке и горле, а концы второстепенных маховых — белые.

Строение и размеры

Формула крыла, не учитывая первое рудиментарное первостепенное маховое — I-II-III-IV-V.....Размеры (мм) птиц (n = 15): длина крыла — 186-205, в среднем 195,5; длина клюва 53,0-67,4, в среднем — 63,8; длина цевки 48,0-55,8, в среднем 52,7; длина хвоста — 67,7-79,6, в среднем — 73,8. Промеры выполнены по коллекционным материалам зоомузея ДВГУ и БПИ ДВО РАН.

Масса 266,0-370,9 граммов (Спангенберг, 1951).

Линька

Сведения по линьке практически отсутствуют. Известно, что она начинается в конце июня (Шульпин, 1936) и проходит в течение июля и августа (Спангенберг, 1951).

Подвидовая систематика

Выделяют от 20 до 36 подвидов, различающихся размерами и окраской (del Hoyo et al., 1992; Dickinson, 2003). На территории Северной Евразии обитает один подвид:

- Butorides striatus amurensis — Ardea (Butorides) virescens amurensis Schrenck, 1860, Reise...Amur-Lande, 1, Zweite Lieferung, c. 441, область Амура. Ареал вида в России, северо-восточном Китае, Кореи, Японии.

Прочие подвиды не связаны с территорией Восточной Европы и Северной Азии. Помимо Butorides striatus amurensis различают следующие основные подвиды (Dickinson, 2003):

- Butorides striatus striatus (Linnaeus, 1758) (2). От восточной Панамы до северной Аргентины и Боливии.

- Butorides striatus atricapilla (Afzelius, 1804) (3). Африка к югу от Сахары, острова в Гвинейском заливе.

- Butorides striatus brevipes (Hemprich et Ehrenberg, 1833) (4). Сомали, побережье Красного моря.

- Butorides striatus rutenbergi (Hartlaub, 1880) (5). Мадагаскар, остров Реюньон

- Butorides striatus rhizophorae Salomonsen, 1934 (6). Коморские острова.

- Butorides striatus crawfordi Nicoll, 1906 (7). Острова Альдабра и Амирантские.

- Butorides striatus degens Е. Hartert, 1920 (8). Сейшельские острова.

- Butorides striatus albolimbata Reichenow, 1900 (9). Архипелаг Чагос, Мальдивские острова.

- Butorides striatus chloriceps (Bonaparte, 1855) (10). Пакистан, Индия, Шри-Ланка, Лаккадивские острова.

- Butorides striatus spodiogaster Sharpe, 1894 (11). Андаманские и Никобарские острова, Западная Суматра.

- Butorides striatus actophila Oberholser, 1912 (12). Южный Китай, Северный Вьетнам и Северная Бирма.

- Butorides striatus javanica (Horsfield, 1821) (13). Бирма, Таиланд, Южный Индокитай, острова Хайнань и Тайвань, полуостров Малакка, Малые и Большие Зондские острова, Сулавеси, Филлипины.

- Butorides striatus moluccarum Е. Hartert, 1920 (14). Молуккские острова, острова Кай.

- Butorides striatus papuensis Мауг, 1940 (15). Северо-западная область Новой Гвинеи.

- Butorides striatus idenburgi Rand, 1941 (16). Северная, восточная и юго-восточная часть Новой Гвинеи.

- Butorides striatus macrorhyncha (Gould, 1848) (17). Восточная и Северо-Восточная Австралия.

- Butorides striatus stagnatilis (Gould, 1848) (18). Северо-Восточная Австралия.

- Butorides striatus solomonensis Мауг, 1940 (19). Соломоновы острова.

- Butorides striatus patruelis (Peale, 1848) (20). Остров Таити.

Замечания по систематике

Род Butorides весьма далёк от настоящих квакв и сближается с цаплями рода Ardeola. Возможно, более правильным русским названием для вида было бы «зелёная цапля», а не «зелёная кваква». Считающиеся подвидами зелёной кваквы в широкой трактовке (Butorides striatus sensu lato) расы virescens, anthonyi, frazari, maculate, обитающие от востока Канады и США до Панамы и Карибских островов, а также раса sundevalli с Галапагосских островов, иногда выделяют (напр. Dickinson, 2003) в самостоятельные виды, соответственно, зелёно-спинная цапля (Butorides virescens (Linnaeus, 1758)) и галапагосская лавовая цапля (Butorides sundevalli (Reichenow, 1877)).

Распространение

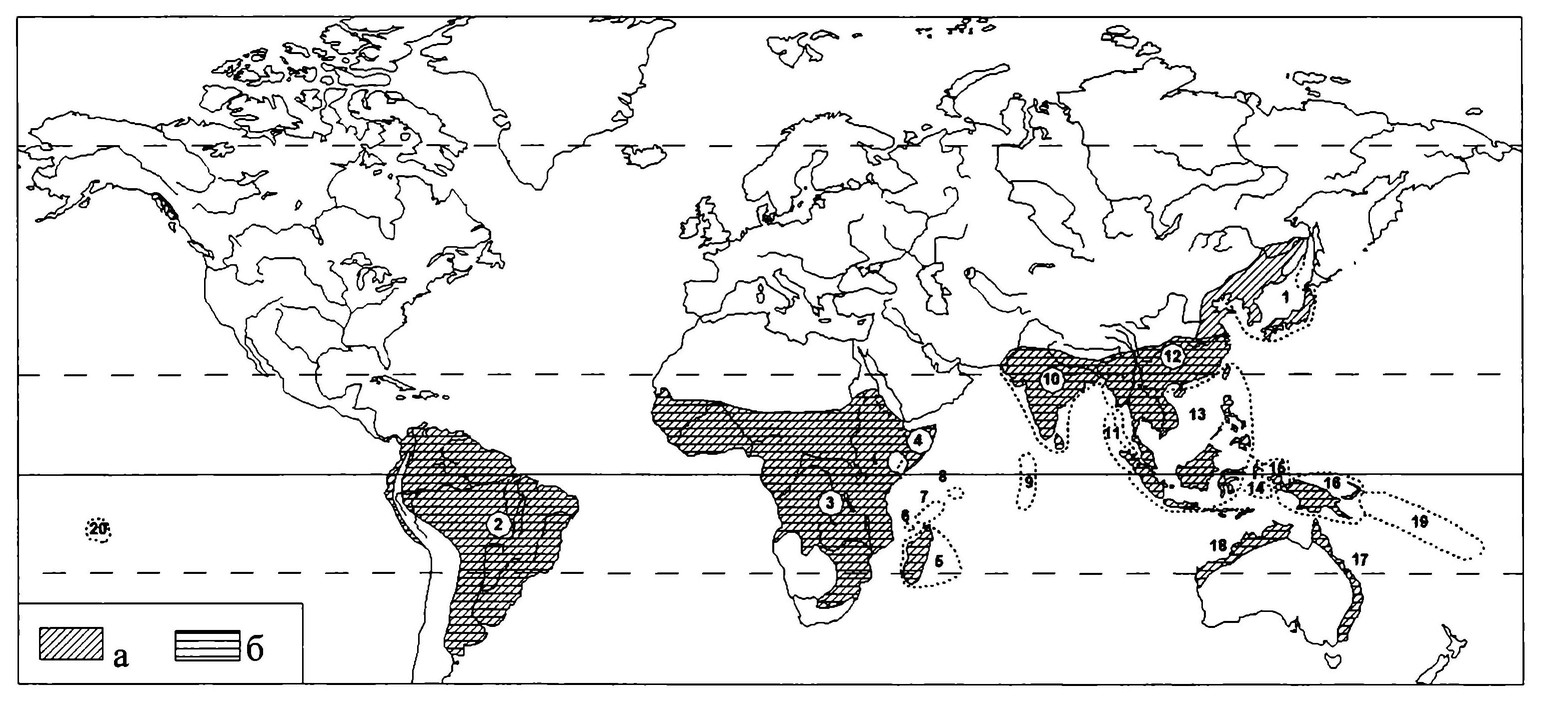

Гнездовой ареал. От Нижнего Амура на севере до северо-западной и восточной Австралии на юге, острова южной Полинезии на восток до острова Таити, в южной Азии на запад включая Индию, тропические и субтропические острова Индийского океана, юго-западное побережье Аравийского полуострова, Африка от Сахары к югу до Заира и провинции Наталь (ЮАР) включительно, Центральная и Южная Америка до Перу, северной Аргентины и Уругвая (рис. 44).

а — гнездовой ареал; б — область зимовок. Основные подвиды (по Dickinson, 2003). 1 — В. s. amurensis; 2 — В. s. striatus; 3 — В. s. atricapilla; 4 — В. s. brevipes; 5 — В. s. rutenbergi; 6 — B. s. rhizophorae; 7 — B. s. crawfordi; 8 — B. s. degens; 9 — B. s. albolimbata; 10 — B. s. chloriceps; 11 — B. s. spodiogaster; 12 — B. s. actophila; 13 — B. s. javanica; 14 — B. s. moluccarum; 15 — D. s. papuensis; 16 — B. s. idenburgi; 17 — B. s. macrorhyncha; 18 — B. s. stagnatilis; 19 — B. s. solomonensis; 20 — B. s. partuelis.

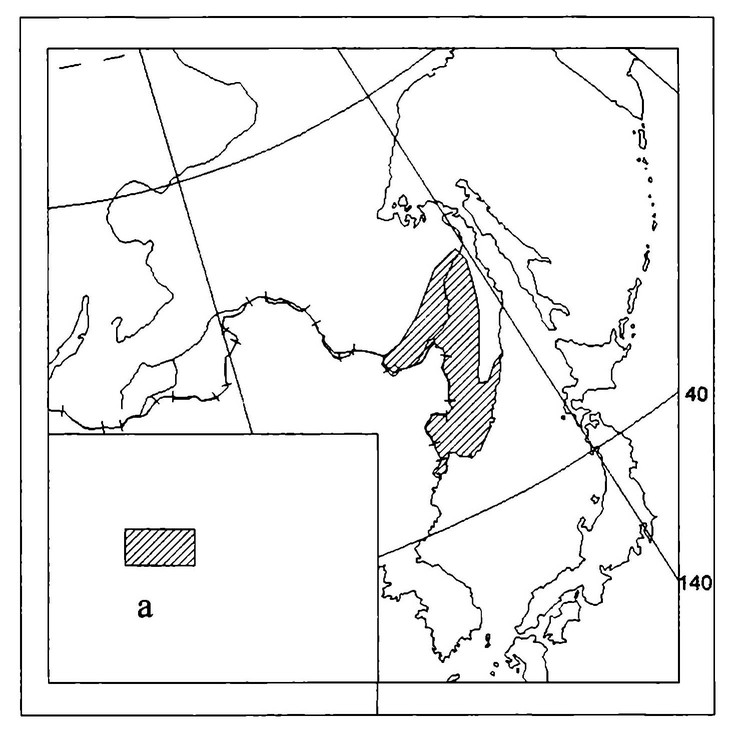

В России распространена в Приморье, на севере от устья реки Зея вниз по реке Амур до устья реки Горин (Шульпин, 1936; Бабенко, 2000), по восточным склонам Сихотэ-Алиня на север проникает до реки Ботчи (Иванов, 1976) (рис. 45). Отмечен залёт зелёной кваквы на острове Сахалин, но дата и точное место не приводятся (Check-List..., 1974).

Данных об исторических изменениях ареала нет. Локальные изменения связаны со сменой пойменной растительности. В районах лесоразработок расселяется в верховья рек.

Зимовки

Большинство подвидов проводят зиму в местах гнездования. Гнездящийся в России Butorides striatus amurensis, как и подвид Butorides striatus actophila, зимуют в Южном Китае, на острове Тайвань, островах Рюкю (самка от 17 декабря 1926 года, ЗИН), Ито, Идзу, в Индокитае, на Филиппинах, Зондских островах и острова Сулавеси.

Относительно распределения мест зимовок между этими двумя подвидами в литературе существует противоречивая информация. Для Butorides striatus amurensis места зимовок указаны от Южного Китая до острова Суматра и Филиппин, а для Butorides striatus actophila — Никобарские острова, остров Суматра и остров Борнео (del Hoyo et al., 1992). По другим источникам места зимовок Butorides striatus amurensis находятся на Филиппинских островах, остров Сулавеси и Больших Зондских островах, а Butorides striatus actophila — в Юго-Восточной Азии и на Больших Зондских островах (Dickinson, 2003).

Миграции

Весенняя и осенняя миграции известны только для двух подвидов — Butorides striatus amurensis и Butorides striatus actophila. Для африканских популяций отмечены местные кочёвки, связанные с сезоном дождей.

В Приморье пролёт зелёной кваквы протекает незаметно, ввиду ночной миграции этого вида. Весной первые птицы появляются в конце апреля, массовый прилёт приходится на начало мая (Пукинский, 2003; Назаров, 2004). В этот период в ночное время суток в соответствующих угодьях можно часто слышать голос пролетающих зелёных квакв. На юге Приморья прилёт затягивается до 10-11 июня. Осенью с мест гнездования улетает в сентябре, но часть птиц летит позже. В устье реки Гур самец в гнездовом наряде добыт 2 октября (коллекция ЗИН РАН).

В Шанхае сроки миграций сходны — весной с 21 апреля, осенью до 13 октября (Wilkinson, 1935).

Местообитание

В бассейне реки Бикин придерживается приречной уремы (Пукинский, 2003), на юге Приморья встречается по долинам рек, слабо-проточных озёр с обязательным присутствием пойменных и прибрежных лесов, в период миграций встречается на морском побережье. Открытых мест избегает. Чаще её можно встретить в пойменных ивовых лесах. Гнездится по долинам рек, сильно пострадавшим от антропогенного освоения, по берегам искусственных водохранилищ, особенно с подтопленными участками леса (Горчаков, 1990; ориг.).

В других частях ареала также придерживается лесистых берегов рек, озёр, прудов, эстуариев рек, а также встречается в мангровых зарослях. Отдельных птиц иногда можно увидеть на более открытых пространствах — на грязевых отмелях, в зоне приливов и отливов на коралловых рифах, тростниковых зарослях, на рисовых полях, болотах, пастбищах (del Hoyo et al., 1992). В гористых районах отмечена до высоты 1 400 метров (Robson, 2000).

Численность

По численности Butorides striatus amurensis конкретных данных немного. В южном Приморье зелёная кваква обычна в низовьях рек, где на 10 км уремы может приходиться до 35 пар (ориг.). Сходная плотность гнездования наблюдается и на реке Большая Уссурка (Иман), где на 1 км приходится от 1 до 3 пар (Спангенберг, 1951). Обычна в нижнем течении реки Бикин, выше посёлка Красный Яр. В зоне первичных кедрово-широко-лиственных лесов редка. Общая численность для всего бассейна реки Бикин оценивается в 350–400 гнездящихся пар (Пукинский, 2003). На Амуре в районе Малого Хингана обычна (Яхонтов, 1973), но в Большехехцирском заповеднике немногочисленна (Казаринов, 1973), а у Комсомольска-на-Амуре редка, хотя в прошлом была обычна. Осенняя численность в Хабаровском крае предполагается равной 2-3 тысячи особей (Красная книга Хабаровского края, 2000). Обычна в Японии и Китае (Check-List ..., 1974; Cheng Tso-hsin, 1987).

В Таиланде, Малайзии, на юге Лаоса и Вьетнама, в Сингапуре (подвид Butorides striatus javanica) зелёная кваква немногочисленна, но местами обычна, особенно на побережье, в период же зимовки северных популяций этот вид становится весьма заметным (Robson, 2000).

Вырубка водоохранных лесов по Иману в 1930-1950 годах и по реке Бикин в 1970-х годах способствовала зарастанию поймы черёмухой и ивой, что в свою очередь привело к росту численности этого вида (Спангенберг, 1965; Пукинский, 2003).

Размножение

Половая зрелость Butorides striatus amurensis наступает в возрасте 2 лет. Гнездится по берегам стариц и проток, ...

Суточная активность, поведение

Зелёная кваква деятельна круглые сутки. Днем можно видеть птиц, строящих гнёзда, не только в глубине древесных зарослей, но и на опушках или перелетающих через открытые участки к водоёмам. Особенно часто встречаются кормящиеся птицы в полуденное время. В солнечную погоду их активность снижается. Ночью часто можно услышать крик пролетающей над рекой птицы.

Питание

В Приморье питается мелкой рыбой (Шульпин, 1936; Спангенберг, 1965; Панов, 1973; Пукинский, 2003). В одном желудке обнаружены стрекозы (Воробьёв, 1954), в устье реки Раздольной в одном желудке и трёх отрыжках обнаружены щиповки и вьюны длинной 5-9 см.

В Индии пищей служит рыба, в том числе илистые прыгуны (pод Periophthalmus) и сарганы (pод Belone), длиной 16,5-20 см, лягушки, креветки, крабы, водяные жуки (А.Н. Ripley, 1968); в Африке — морские черви и моллюски (Mackworth-Praed, Grant, 1952). Обычно кормятся на затенённых участках лесных речек и стариц, реже на озёрах и морском побережье. Подкарауливает добычу неподвижно сидя на берегу или на коряге, иногда медленно прогуливаясь у кромки воды. На речных перекатах подкрадывается к добыче (Панов, 1973). Ю. Б. Пукинский (2003) наблюдал, как охотящиеся у кромки воды птицы для привлечения молоди рыб бросали в воду палочки, кусочки коры и после этого хватали подманившихся на эту уловку рыб.

Враги, неблагоприятные факторы

В Приморье врагами являются сорока, чёрная и большеклювая вороны, разоряющие гнёзда. Вороны нападают на взрослых зелёных квакв (острова Римского-Корсакова). В августе отмечена гибель молодых птиц в рыборазводных садках (ориг.). Локальные снижения численности наблюдаются при уничтожении прибрежной растительности, а также при постоянном беспокойстве гнездящихся птиц со стороны человека.

Хозяйственное значение, охрана

Хозяйственного значения не имеет. Занесена в Красную книгу Хабаровского края (2000). В дальневосточных заповедниках и заказниках на гнездовье немногочисленна.

← Аистообразные (Ciconiformes) Цаплевые (Ardeidae)→

← Предыдущий вид | Том 7 | Следующий вид →

Linaria cannabina

Linnet

Dendrocopos major

Great Spotted Woodpecker